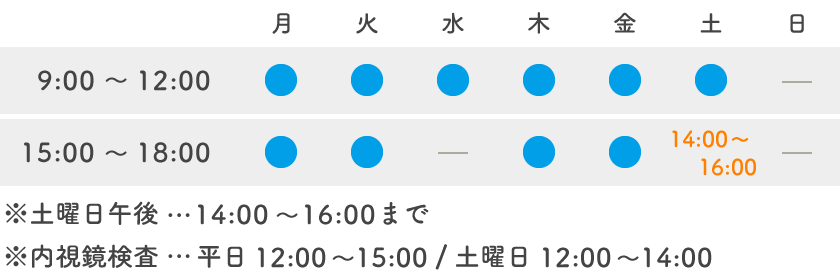

<休診日> 水曜午後・日祝日

以下の項目に該当する方は要注意です!

- 便が泥状である

- トイレに行く頻度が多い

- 便に膜のような粘液がついている

- 排便回数が多く手や足のしびれを感じる

- 腹痛を伴う下痢が慢性的に続く

- トイレから離れられないほど下痢が頻繁に起こる

上記の項目に該当される方は当院の消化器専門外来までご相談下さい。

下痢とは

便中に含まれている水分量が増加すると、便としての形を保てずに液状または泥状の便が排出されますが、これを下痢と言います。

下痢が生じる原因としては様々で、大腸がんや炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病など)などがあります。下痢は体の不調を示す大切な指標であるので、決して軽視する事ができない病気です。

下痢を起こす原因

水分吸収量の減少

便は腸管内で水分が吸収されて、便としての形状が整います。大腸で発症する病気、又は他の病気の治療目的で服用しているお薬が原因で、腸の蠕動運動(便を体外へ運ぶ運動)が活性化する事があります。蠕動運動が活性化すると腸管内での滞留時間が短くなり、水分の吸収量が低下して下痢となります。

腸管のむくみ (腸管の炎症)

腸管壁で炎症が発生すると、腸管内に組織液が流れ出てしまうので、便中の水分量が増える事で下痢が生じます。炎症を引き起こす原因としては炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)や膠原病などがあります。

感染性腸炎

急性の下痢で、一般的によくみられる下痢です。細菌やウイルス(大腸菌、サルモネラ、腸炎ビブリオ、カンピロバクターノロウィルスなど)が原因となり下痢を発症します。

お薬 (抗生物質など)

細菌感染症がみられた場合は抗生物質が処方されますが、抗生物質は偽膜性腸炎や出血性腸炎を引き起こす事があります。また、抗生物質以外のお薬でも下痢が生じる事はあります。

膵性下痢

慢性膵炎、膵臓術後など膵臓からの消化液の分泌不全があると食事の脂肪分の吸収が困難となり不消化便が認められる事があります。

ホルモン分泌異常に伴う下痢

甲状腺機能亢進症など代謝が亢進するホルモンの分泌異常から下痢をする異常もあります。

ストレス

腸管は自律神経系と密接に関係していると言われています。ストレスがかかったり不安な状態が続くと自律神経系に異常が生じ、下痢が生じる事があります。

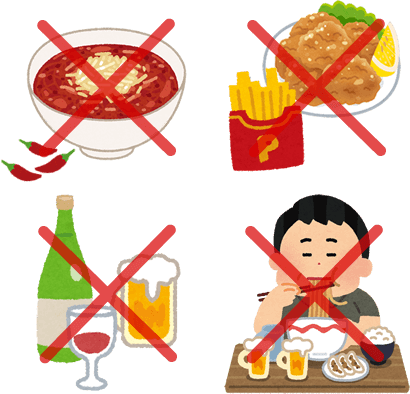

生活習慣

生活習慣の乱れ(暴飲暴食や過度な飲酒)は下痢を引き起こす事があります。

下痢がひきおこす病気

- 脱水症状

- 血圧低下

- 腎臓障害

- 心臓障害

- 膵臓疾患 (慢性膵炎、膵臓術後など)

- 甲状腺機能亢進症

排便回数が増えると便と共に大量の水分を排出してしまうので脱水症状を引き起こします。その際、ナトリウム、カリウム、マグネシウムなどの電解質も同時に排出されるので筋力低下、循環血液量の低下による腎臓障害や心臓障害が生じる事があります。

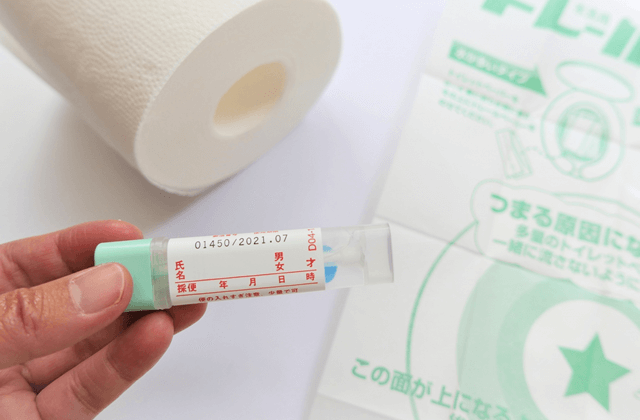

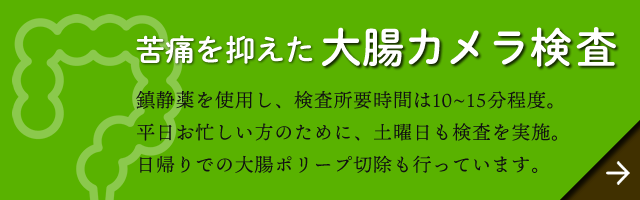

検査・診断

下痢の診察ではまず、ウイルスや細菌が原因であるのかを明確にするために、血液検査や便検査を行います。下痢症状が1か月以上続いている場合は脂肪便検査や大腸内視鏡検査を行う事があります。

治療方法

- 水分摂取

- 輸液投与

- 下痢止め薬の投与

ウイルスや細菌感染による下痢の場合は基本的には下痢を直接止める様なお薬は処方しません。下痢を止めるお薬を服用してしまうと、下痢を引き起こしている原因となっているウイルスや細菌が体内に残ってしまい、症状が逆に悪化してしまいます。ウイルスや細菌による感染の場合は脱水症状に気を付けながら、排便回数を増やして体外へ排出させます。

生活習慣で気を付ける事としては香辛料や油ものを控えめにする、暴飲暴食、アルコール類の過剰摂取は控えて、消化の良い食事を適量食べるように心掛けて下さい。

お問い合わせ

白𡈽医院では消化器専門外来を実施し、下痢をはじめとしたお腹の異常でお困りの方の診察や検査に力を入れています。「ただの下痢」と軽視される事が多いですが、実は大腸がんやその他の病気が原因である事もあります。些細な症状でも構いませんので下痢がみられた際はお早めにご相談ください。

文責:白𡈽睦人

ご予約・お問い合わせはお電話で